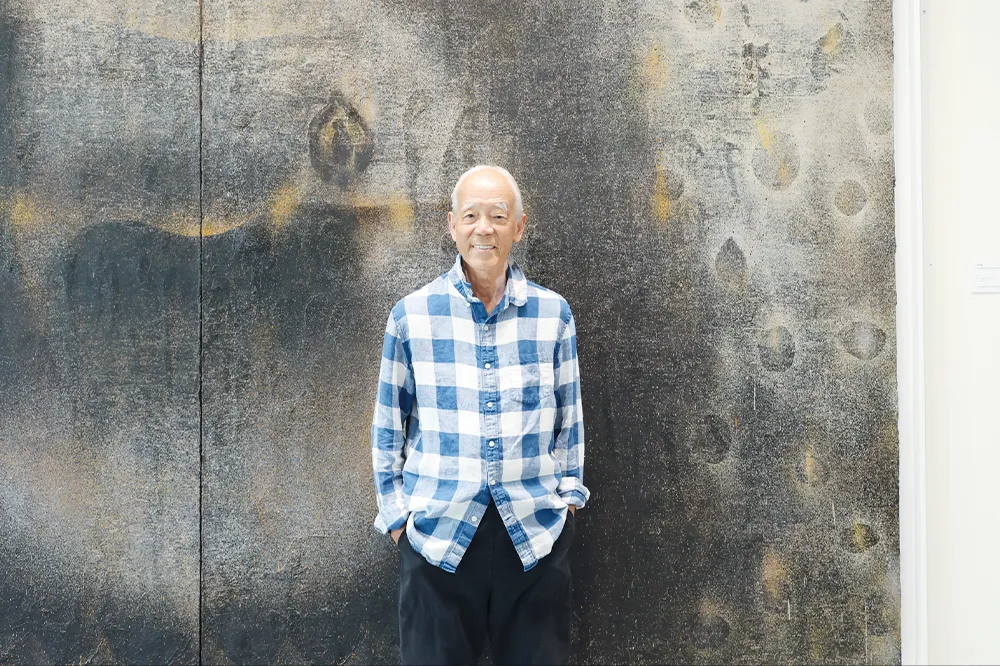

走進江賢二的光景世界

飽覽自然與抽象藝術的

心靈漫旅

來到今年 3 月全新開幕的江賢二藝術園區,彷彿也走進這位走遍世界的藝術家內心深處,享譽國際的抽象藝術家江賢二終於將他一生與光不停歇的對話,完整融入台東金樽的風景裡。

抽象藝術盛行的 60 年代,台灣在藝術史的重要篇章占有一席之地。江賢二 1942 年出生於台中,從台灣師大藝術系畢業後遠赴巴黎進修,其後於 1968 年前進世界文化大熔爐紐約。江賢二早年曾有「封窗」作畫的習慣,在光線被隔絕的密室中,他與抽象表現形式來回拉扯,以低彩度黑灰顏料反覆在畫布上以一筆一畫捕捉「內觀自省之光」,是他對信仰、死亡與精神性的不斷追問,期間受到知名藝術經紀人 Ivan Karp的關注,在 1975 年於紐約拉瑪尼亞藝廊舉辦首次個展。 40 歲那年,江賢二直到了畫出《巴黎聖母院》系列,才覺得自己可以走藝術這條路,這輩子有資格當畫家。

逐光而居最終落腳台東

80 年代起,江賢二在紐約長島的東漢普頓成立畫室,當時他就希望能在 1 年間,短暫開放自己的工作室,與大家分享他由大自然領受的美好與感動,打造一處與自然結合的藝術園區並非偶然,而是一場重回自然懷抱的延續。時光快轉到 2008 年,江賢二與妻子遷居至迎向太平洋海天一色的台東金樽,眼中所及的明媚陽光、波光粼粼的折射光,重新點燃了內在創作熱情,他的畫布開始出現繽紛色彩與更寬廣自由的筆觸,《比西里岸之夢》、《乘著歌聲的翅膀》、《金樽》等系列於此時期誕生,面對媒體詢問,他總是說:「台東給了我第二個藝術生命。」在這塊凝聚台灣美景與人文的土地上,江賢二與胸懷同樣理念的公益平台文化基金會董事長嚴長壽相識,兩人從 12 年前計畫打造「以藝術淨化人心」的公共場域。江賢二與妻子捐出畢生積蓄購地,邀請建築師林友寒構築這片夢土,施工期間,他住在工地旁日夜監工,因為這裡將容納自己超過一甲子創作能量,訴說人生對藝術、自然、社會的反思與回應。

隨江賢二藝術園區誕生的開幕首展《光、美與淨化》,由策展人南條史生與協同策展人紀嘉華策劃,將三大場館化為江賢二藝術軌跡的三大主題:追尋自由、音樂與自然、精神性與希望。第一展覽廳「信義館」彙集 1975 年至 2025 年的作品,看得見江賢二從紐約時期的極簡筆觸,轉而定居台東後的奔放舒展,令人同感他心中滿盈的自由與輕盈。第二展覽廳「勤誠館」傳達曾學習大提琴的江賢二對古典音樂不減的喜愛,不妨站在《德布西 - 鍵盤》系列前,任想像力隨色彩與筆觸跳躍;位於一隅的「冥想室」則以一束斜射光線靜靜邀請人們到此,向內觀照自己與藝術的共鳴。第三展覽廳「承翰館」的創作靈感來自鋼雕作品《13.5 坪》,在放大近二十倍且採用無樑柱設計的建築量體,懸掛著色調莊嚴神秘的《百年廟》、《巴黎聖母院》、《遠方之死》等早期作品,江賢二把光埋在最深的暗裡,在恍如教堂的神聖空間,揭露光影互為表裏的深刻本質。

延續台灣藝術不滅光芒

江賢二對戶外園區投入的心血不輸創作藝術品,沿山勢佈局的「恭源接待中心」設計概念借鑑原住民傳統智慧,仿效原住民傳統石板屋的智慧,以順風、下凹上尖,以及厚重的底盤來面對颱風地震等大自然的嚴峻考驗。位於筑弘亭會館 1 樓的「德布西咖啡」是江賢二為訪客保留的首席觀景區,一杯咖啡佐陽光與浪花,讓人欣賞完藝術繼續在此欣賞自然美景。平靜無波的「鏡池」悄悄根據天色換上不同樣貌,方形觀景窗是江賢二反覆推敲最久的細節,他精心測量比例與高度,不論孩童、成人,或身形高佻的外國賓客均能欣賞眼前的碧海與點點綠葉;晴天時甚至可眺望綠島,感受那份似遠但近的鄉愁。雖然自此有了長久的展出基地,江賢二創作初心仍不減,如今仍持續和創作者們展開跨界對話,Lexus 車主誌曾邀請創作封面的生成藝術家吳哲宇也曾參與江賢二舉辦的《數位冥想·江賢二光影沈浸展》,把畫作轉為數位運算後自由流動之光。江賢二不吝把藝術火炬傳遞下個世代,寄語台灣的藝術之光能穿透時間與疆界,傳向世界每一處角落。